日本紙パルプ商事の「国際事業本部 紙化ビジネスグループ」は、プラスチックから紙素材への切り替え提案をメインとするビジネス開発を推進している。食品やアパレル、農業などの幅広い分野において、環境課題を抱える企業やユーザーに向け独創的な紙製品を発信する紙化ビジネスグループ。そのリーダーを務める熊木グループ長に、これまでの取り組みや成果、今後の展望について聞いた。

国際事業本部 紙化ビジネスグループ グループ長

日本紙パルプ商事の「国際事業本部 紙化ビジネスグループ」は、プラスチックから紙素材への切り替え提案をメインとするビジネス開発を推進している。食品やアパレル、農業などの幅広い分野において、環境課題を抱える企業やユーザーに向け独創的な紙製品を発信する紙化ビジネスグループ。そのリーダーを務める熊木グループ長に、これまでの取り組みや成果、今後の展望について聞いた。

「紙化ビジネスグループ」は2024年4月、サステナブルソリューショングループから改称した。グループ長の熊木はこの新しい名称をとても気に入っていると語る。「『紙化ビジネス』と表記された名刺一つで、初対面の方にも何を目指して活動している人間か、即座にご理解いただけるようになりました(熊木)」

「サステナブルソリューション」という表記は、守備範囲が広いため、脱プラスチック・減プラスチックに対して確固たる最適解を提示しにくくなってしまうという課題があった。そこで部署のパーパスを「紙化」という一つの軸に絞り、組織の名称を変更することで着地。「紙素材への転換により、脱プラ・減プラ提案およびコンサルティングを提供する」という紙化ビジネスグループのアイデンティティーが明確になり、さらなる発信力向上へとつながった。

ただし、変わったのは名称のみで、グループの活動そのものは何ら変わらないと熊木は語る。熊木はサステナブルソリューショングループ時代からさまざまな紙化アイデアに着目しており、紙自体を透明にする技術を用いた包装資材「紙エール」はその中の一つだった。窓枠にプラスチックやグラシン紙などの異素材を貼り合わせるという通常の加工工程がないため、効率化と減プラが叶うととともに、透明部分の形状の自由度も高い。「紙エールは、環境適性とデザイン性の両面において高いポテンシャルを持つ」と感じた熊木は、「紙エール デザインウインドウ」と銘打ち、主にアパレルや雑貨向けの新たな包装資材として、開発および提案を行った。

そのような中で「日本パッケージングコンテスト2024」に出品したところ、紙エール デザインウインドウは最高位に当たる「経済産業大臣賞/ジャパンスター賞」を受賞。同コンテストはその年における包装の優れた事例を表彰するもので、社内外において当グループのプレゼンスをさらに高めるきっかけとなった。

華々しい受賞の結果は紙化ビジネスグループの大きな転換点となったが、紙エール デザインウインドウの製品化は、越えなければならない多くの壁を乗り越えて実現したものだ。大きな障壁となったのは、透明窓の形状だった。「どのような形状にニーズがあるのか?」「どういったデザインなら再現できるのか?」「どのような加工技術と組み合わせることができるのか?」など、数々の疑問が浮上するたび、逐一検証を重ねた。

「こうすれば世の中に受け入れられるのではないか」と仮説を立て、結果を見てまた仮説を修正し、再び行動する。このように、常にトライ&エラーが伴うことから、熊木は紙化ビジネスグループを「開発営業」のチームと表現する。

「動きながら考えることで情報が集まり、ひいては潜在ニーズを見つけられる。絶えず動くことで、周囲の人間を巻き込む――そんな『攻めの営業』こそ、新たな価値が生み出せると信じています。時には壁に突き当たることもありますが、だからこそ、自分で立てた仮説が予測通りにターゲットや顧客に受け入れられた時、最もやりがいを感じます(熊木)」

日本紙パルプ商事は2024年12月に「カミエコ®」の商標登録を完了した(右に「カミエコ®」シリーズの一部を掲載)。シリーズとして展開中のカミエコ® 製品は、オリジナリティーにあふれた提案が特徴だ。例えば、個包装用の環境配慮型包材を求める企業から注目を集める「カミエコ® アパレルパック」(写真右端)は、段ボール古紙100%の再生紙「エコピア」を表面基材に使用した包装資材である。この「エコピア」は、日本紙パルプ商事のグループ会社であるエコペーパーJPが製造しており、通常は通信販売の梱包用緩衝材に用いられる。段ボール古紙を100%使用したアパレル用包装資材は珍しく、日本紙パルプ商事グループならではの製品と言えるだろう。「このような『他社にはない、独自の環境負荷軽減アイデア』こそ、顧客に評価される」と熊木は力説する。

「どのコミュニケーションチャネルにおいても、ユニークな商材や独自性に富むアイデアに対して、ユーザーとなるお客様は興味を持ってアプローチしてくださいます。競合他社にはないオリジナリティーを打ち出して差別化を図ることこそが、紙化提案を実ビジネスへと発展させ収益化させることができる、私はそう感じています(熊木)」

競合他社との差別化の一環とも言えるが、紙化ビジネスグループは対外的な露出拡大により日本紙パルプ商事としてのプレゼンスを広く社会にアピールし、やがては紙の新たな需要開拓につなげることも視野に入れている。サービスサイト「Paper & Green」( www.paperandgreen.com/)を活用した潜在顧客の発掘に努めているほか、ユーザーとできる限り多くの接点を作るべく、さまざまな展示会に出展し、機会創出を図っている。

また、月刊誌『食品包装』2024年7月号には、熊木が執筆した食品パッケージの紙化提案に関する記事が掲載された。2025年に入ってからは、月刊誌『包装技術』2月号に当グループの猪鼻悠也課長代理が寄稿。「紙エール デザインウインドウ」開発に関する記事として掲載されており、紙化ビジネスグループとしての発信力を高めている。

こうした紙化ビジネスグループの動きに呼応するように、当グループの紙化提案に賛同し、協業するパートナーが社内外に増えている。それが、次のビジネスに向けた活力を生み出していく。「紙化ビジネスの開拓は少人数でできることではありません。多くの方々と共に力を合わせ、これからも積極的に新たな市場を開拓・創出していきたいと思います」と語る熊木。彼がリードする紙化ビジネスグループは、日本紙パルプ商事グループの企業理念に掲げられた「3C(Change・Challenge・Create)」を体現する存在となっている。

OVOL Insightの情報は、掲載日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますのであらかじめご了承ください。

[掲載日] 2025年5月2日

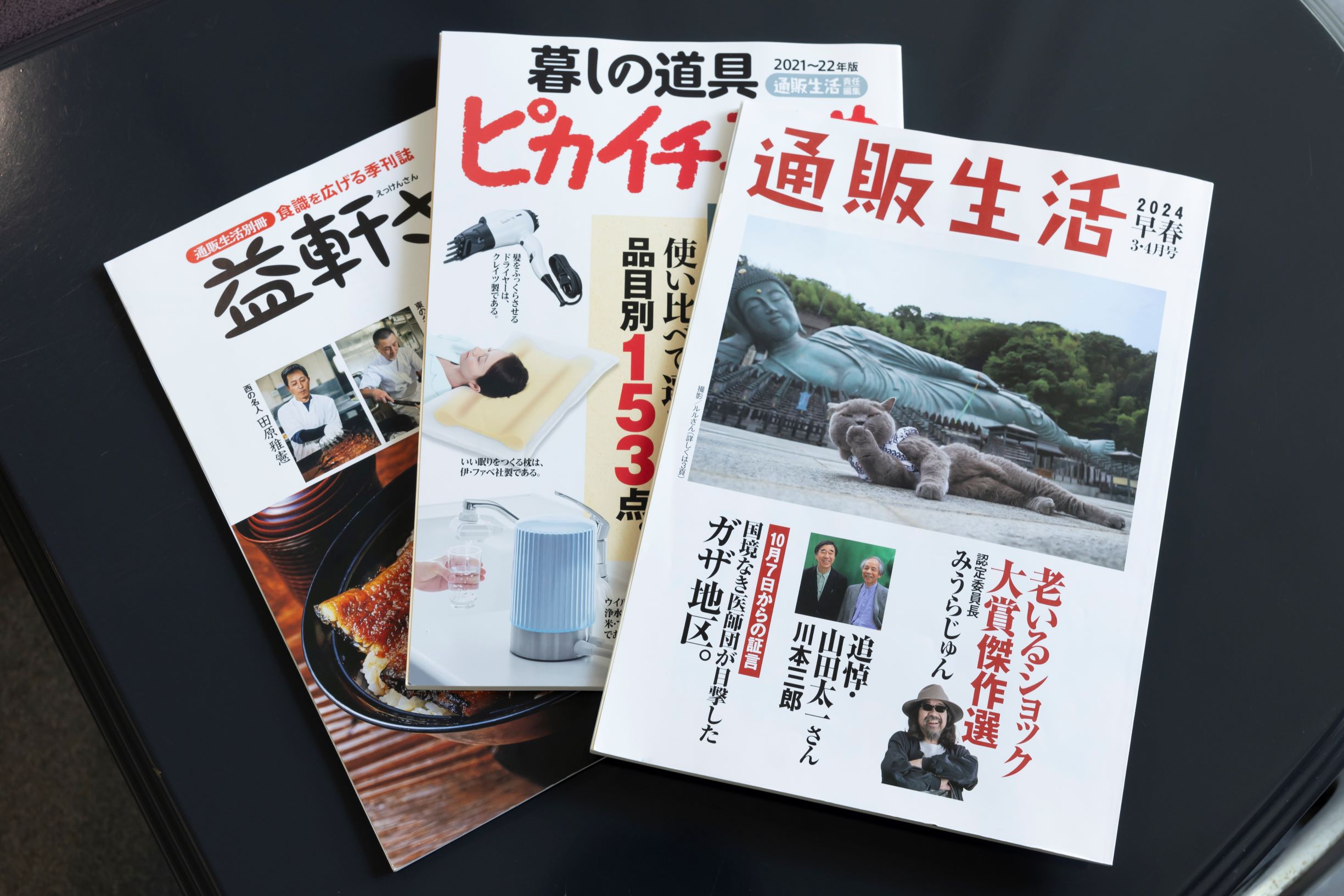

厳選した商品を魅力的に訴求するスタイルで、多くの固定ファンを引き付けてきたカタログ雑誌『通販生活®』。1982年に創刊された通販生活®を編集・出版するカタログハウスは、品質にこだわった通信販売やショールームの運営を手掛けており、日本紙パルプ商事との間には約四半世紀の歴史がある。

日本紙パルプ商事は、カタログハウスの主力媒体である通販生活®を筆頭に、カタログハウス発行の各種紙媒体、販促用の新聞折り込みチラシ向け用紙を供給している。その業務を担当するのが、日本紙パルプ商事の卸商・印刷営業本部 印刷直需部だ。

卸商・印刷営業本部 印刷直需部がメインに取り扱うのは、グラフィック用紙だ。近年著しい電子化の影響を大きく受ける分野であるものの、グラフィック用紙は現在も情報伝達の重要なツールとして人々の日常を根底から支えている。情報伝達を目的としたチラシやカタログ用の紙を扱うプロフェッショナルたちが在籍するのが、卸商・印刷営業本部 印刷直需部である。その中の一人である羽鳥は、印刷直需部に期待されている役割を「紙媒体を扱っているお客様やその先のエンドユーザー様の要望に応えること。そして、お客様に寄り添った提案をすることで、少しでもお客様の課題解決を手助けすること」と認識している。

チラシやカタログ用に使われる紙は一般的に、製紙メーカーが製造する汎用品が使用される。そのため品質の差が生まれにくく、他社との差別化は難しいとされてきた。しかし、日本紙パルプ商事には1845年の創業以来、連綿と蓄積し続けたノウハウがあり、日本国内の紙流通において卓越した情報力・提案力・供給力がある。この強みが、最新の情報に基づく提案と安定した製品供給を可能にしている。

1982年の通販生活®の創刊以来、カタログハウスは通販生活®に掲載する商品をメーカーと共同開発するなど、常に高品質・高付加価値を追求してきた。また、環境問題に対する意識も高く、森林資源の問題にも関心を寄せ続けている。現在、通販生活®では、古紙を主な原料とした「カタログハウス専用再生紙」を用紙に使用している。原材料の調達状況が都度異なり、配合する古紙の割合もその時々で変わるため、今号の配合率を誌面に明記し続けてきた。

そもそも、日本紙パルプ商事との関係性が深まったのは、カタログに用いる再生紙の開発がきっかけだった。当初の依頼内容は、カタログハウス発行のカタログを回収し、それを原料とした古紙100%の用紙を開発できないか、というものだった。しかし、クローズドループでのカタログ用紙の生産・供給は難しく、市中回収の古紙100%による開発を日本紙パルプ商事とメーカーとで取り組むことになった。品質・強度を担保すべく何度もテスト抄紙と印刷・加工試験を重ねた結果、カタログハウスが求めるスペックを満たすことが叶い、「表紙や本文、全ての紙が古紙100%からなるカタログ」が実現した。「古紙100%の用紙を開発し、採用いただいたというこのプロジェクトは、日本で初めての試みだったと聞いています。こうした一連の流れを後から知り、まさに当社が持つ『提案力』を余すところなく発揮した結果だと感じました(羽鳥)」。

近年、出版物の電子化などに伴い、グラフィック用紙の需要は減少傾向にある。一方で、紙の出版物を求める消費者は依然として多い。カタログハウスの顧客も、紙のカタログやチラシが届くことを心待ちにしている。「特にカタログは好きなときに手に取り、どこにどんな情報があるか探しやすい媒体ですので、今後も通販の重要なツールとして利用され続けると考えております(羽鳥)」。

大塚も通販生活®に興味を持って読んでくれる読者の期待に応えるべく、紙カタログを出し続けると意気込みを示すとともに、紙カタログの存続を切に願っている。「読者というお客様が通販生活®を面白がって読んでくださる限り、紙カタログを出しつづけていきます。今後も新聞や雑誌の種類や部数が減っていくと思いますが、なるべく最後まで、当社の媒体が残っていられたらいいなと思っています(大塚)」。

カタログハウスの読者の年齢層は、比較的高い。そうした人々の目線に立って商品企画を行うとともに、より読みやすい紙媒体となるよう、カタログハウスは尽力している。羽鳥はこうしたスタンスこそ、通販生活®が支持され続ける要因と考えている。「カタログハウス様がお客様のニーズを反映されて、変化し続ける様子を拝見し、素晴らしいと感じます。例えば、読者から寄せられた『冊子を手にしたとき重く感じる』というご意見をもとに、判型の変更に素早く対応なさいました。常にお客様目線で考えることを心掛けている私としては、種々学ばせていただいております(羽鳥)」。

カタログハウスが強く意識し続けていることは、読者との距離を縮め、寄り添うことだ。カタログハウスのそうした姿勢は、羽鳥が認識する日本紙パルプ商事 卸商・印刷営業本部 印刷直需部に期待されている役割である「お客様に寄り添ったご提案をすることで、少しでもお客様の課題解決を手助けすること」と重なる。カタログハウスに寄り添い、「より良いものを」というニーズに対して迅速・的確に対応できるよう、羽鳥はこれからも精進し続ける。そのためにも、羽鳥は紙にまつわる知識を貪欲に吸収し、カタログハウスに提供していくと語る。「カタログハウス様へご提供する価値を、私共『日本紙パルプ商事』が持つ強みを生かしながら追求することで、他社との差別化を図っていければと考えております(羽鳥)」。

羽鳥の研鑽に、終わりはない。

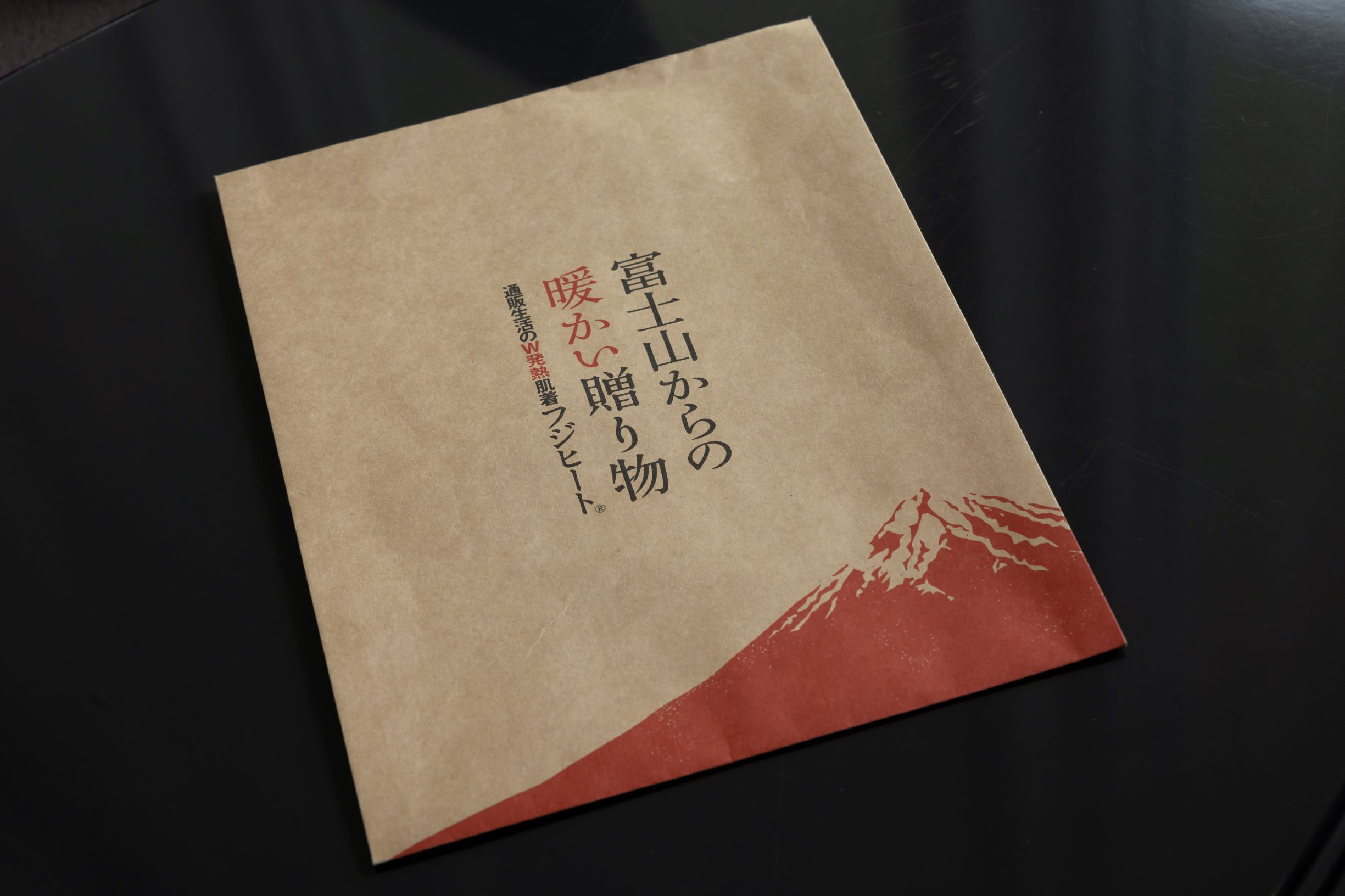

カタログハウスは「メディカル枕」など数々のロングセラーを生み出してきた会社だ。それだけに、固定ファンも多い。「常連となっているお客様との関係性をいかにして維持するかが大切だと考えています。並行して、新規のお客様も獲得していかなくてはなりません(大塚)」。既存顧客への訴求強化と並んで、新規顧客の獲得にも注力するカタログハウス。その取り組みの一環として独自開発したのが、発熱肌着シリーズ「フジヒート」だ。2023年秋から本格的に販売を開始しており、その紙パッケージは日本紙パルプ商事 国際事業本部 紙化ビジネスグループが開発を手掛けている。カタログハウスの商品は通常、オリジナルの段ボール箱に入れて発送されるが、フジヒートは箱に入れると余分な隙間ができてしまう。そのため、ネコポス(※)対応の紙パッケージが用いられている。

「物流コストを軽減する目的で、日本紙パルプ商事さんにお願いしました。段ボールの使用量が減らせる他、一見してフジヒートと分かるデザインであることから認知度向上につながるというメリットがあります。リピート化を目指す商品ですので、フジヒートの名前を浸透させ、競合との差別化を図る狙いがあります(大塚)」。

※ ヤマト運輸が行う、小型・軽量の荷物に特化した投函・配達サービス。送料が比較的安く、補償や追跡サービスがついている。

OVOL Insightの情報は、掲載日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますのであらかじめご了承ください。

[掲載日] 2024年11月18日

日本紙パルプ商事の仕事は、単なる国内製紙メーカーの代理店(一次卸)事業だけにとどまらない。新たな紙の可能性の実現や、地方の紙流通ネットワークを支え、維持する機能も併せ持っている。

今回の舞台となる東北において、商売の要となるのは「卸商」と呼ばれる二次卸だ。紙流通における卸商とは、各地域において在庫・配送機能を持ち、印刷会社・出版社・一般企業や自治体などへ、印刷用紙・板紙・情報用紙などを販売する業者を意味する。印刷会社や出版社などが使用する紙は用途や体裁がさまざまであり、日本紙パルプ商事などの代理店が製紙メーカーから仕入れた荷姿のままでは、納入できないケースが多い。そこで、卸商が顧客の要望に合わせ、断裁加工、小ロットでの搬送などきめ細かいサービスを担っている。東北地区の卸商の特色としては、いわゆる紙のみを取り扱うところは少なく、オフィス用品なども併せて販売するケースが多い。

これまで、日本紙パルプ商事 北日本支社 東北営業部の商売は、卸商をはじめとする地域の顧客と一体となって共に歩んできた歴史を持つ。これからも、ビジネスのカギとなるのは地域の顧客であることに変わりはない。

日本紙パルプ商事のスローガンには、「Paper, and beyond」とある。紙とともにその先へ向かうという姿勢がこのフレーズに表れている。重要なのは未来だが、未来は現在、そして過去によって支えられている。地域の顧客との間に連綿と培われてきた信頼関係を重んじなければ、今後の商売も成り立たない。とは言え、これまでの商習慣だけでは生き残れないことも明白だ。循環型社会を見据えつつ、何か新しいことを――東北の紙流通を支え続けるため、東北営業部は今、変革のときを迎えている。

東北に拠点を開設したのは1961年。今も重要な得意先である岩手県盛岡市に本社を構える卸商 赤澤紙業の仙台支店の一角を借り、営業を開始した。「卸商とのコラボレーションこそ、東北営業部の原点です」と語る若目田。そのスタートから今日に至るまで、東北地区における商売の要が卸商であることになんら変わりはない。

そんな東北の地に若目田の配属が決まったのは、2011年に発生した「東日本大震災」の前日だった。日本全体の中でも、ひと際人口減が進む東北で、この思わぬ災禍が大きな痛手となる。若目田の赴任当時、東北地区の紙需要の比率は全国代理店実績の2%程度だったのに対し、現在は1.6~1.7%程度にとどまる。「2011年3月10日までは順調な売り上げだったと聞いています。そこで震災が発生し、東北地区は大きな被害を受けた。それから以前の勢いが回復しないまま、デジタル化などの進展による紙需要の減少が追い打ちをかけた感があります(若目田)」。

そして、コロナ禍がさらに追い打ちを掛ける。「仙台七夕まつり」や「青森ねぶた祭」などに代表される祭り関連の紙需要があることも東北地区の特徴だが、各地のイベントが次々と中止になることで、紙の販売量は激しく落ち込んでいく。

他にも地場の仕事の減少などさまざまなネガティブな事象が続く一方で、若目田はポジティブな姿勢をのぞかせる。「印刷用紙の販売以外にチャンスを求めざるを得ないという表現が正しいのかもしれませんが、私は『新たなスキーム作りに集中できる環境がある』という風に捉えています(若目田)」。東北には歴史ある卸商が多い。連綿と続くその流れを絶やさないためにも東北営業部は一丸となり、これからも精力を注ぐ覚悟だ。

東北においても、日本紙パルプ商事の重要な役割は紙の安定供給と同時に、新商材の紹介や販売方法の提案などといった紙需要の掘り起こしである。近年の脱プラスチックの潮流を踏まえ、川渕は日本製紙の「ラミナ®」に着目。ラミナ®の原反はロール状の巻取であることから、東北では数少ない巻取紙の裁断が可能な卸商にラミナ®を紹介し、協働で紙の潜在需要を掘り起こすことに成功した。

ラミナ®以外にも、川渕は再生可能で生分解性のある素材を積極的に提案している。中でも王子エフテックスの紙製バリア素材「SILBIO BARRIER(シルビオバリア)」は包装分野における脱プラスチックに貢献できることに加え、酸素や水蒸気などの漏れをおさえる点でも注目していると語る。

そして川渕は、メーカーとの連携についても決して気を抜くことはない。精度を高める目的で、社内外のあらゆる方面から情報を集めて詳細に把握し、正しいと判断した内容だけをメーカーに提供するよう心掛けている。担当エリアである東北地方のみならず、製紙会社の本社がある東京から発信されることの多い最新の情報に対しても常にアンテナを張る構えだ。

東北の祭と紙消費が密接に関連することは前述の通りだが、青森で有名な「ねぷた」に使われる障子紙の約8割を供給するのが、青森県弘前市に本社がある鳴海紙店だ。鳴海紙店は2021年8月に日本紙パルプ商事グループの一員となったが、これまでに東北営業部が日々積み重ねてきた信頼関係の好例と言える。「東北営業部で鳴海紙店さんを担当された諸先輩方のおかげで、今の形があると認識しています(若目田)」。先人が築いた礎の上に、今後も成長を続けること――東北営業部に課せられた使命は大きい。鳴海紙店がこれまで第一に力を注いできたことは、地域密着型サービスだ。鳴海紙店がグループに加わることにより、同社が持つ青森県西部・津軽地区で確立された強固な販売網と、日本紙パルプ商事グループが有する幅広い取扱商品や企画力が渾然一体となることで、新たな可能性が開かれるだろう。期待を確信に変えるため、東北営業部としても複雑化する取引先からの要望に応えていくと同時に、地域の紙流通ネットワークの維持にこれからも貢献し続ける。

また、全国的に紙需要が減少傾向にある中、東北の各卸商も例に漏れず、紙以外の商材に活路を見いださざるを得ない状況にある。そのため、川渕は日本紙パルプ商事のグループ企業であるアライズイノベーションの「AIRead」も提案。AIReadは帳票のデータ化からシステムの連携までを行うツールだが、アナログからデジタルへの移行によって業務効率化を促進する他、卸商にとっても新たな商材となる点を川渕は強調する。もはや一部の業務のペーパーレス化は不可避であると川渕はみなし、DXに通じる人材となってさらに貢献度を高める姿勢だ。

業界全体の大きな課題となっている物流問題の解決に向けては、地元の卸商からも期待が寄せられている。「各卸商が所有する倉庫の多くは、東京のそれとは比較にならない規模です。一方、紙需要の減少や配送形態の変化も相まって、物流機能を維持することが厳しくなっています。そこに、共同配送や共同保管といった新たな仕組みを構築することができれば。競合関係にある卸商さんとの間に当社が絡み、互いに協力し合って業界共通の課題を解決できれば、これ以上うれしいことはないです(若目田)」。

以前から若目田が抱いていたビジョンが現実になる日は、そう遠くはなさそうだ。日本紙パルプ商事グループの物流会社で、共同配送のパイオニアであるJPロジネットとのコラボレーションも、若目田は検討している。同業他社との共同配送の実現で、コストや時間のロスを軽減し、効率化を目指す考えだ。「少子高齢化を背景として人口減少がより進むことで、人手不足もさらに深刻化するでしょう。こうした社会問題を解決するためにも、新たな物流の仕組みが急務です(川渕)」。川渕はまた、断裁作業をさらに効率化すべく「共同断裁」についても模索中だ。

川渕をはじめ、若手営業部員の現場対応力を若目田は頼もしく感じつつも、まだまだ伸びしろがあると見ている。「一人ひとりが地域にとってかけがえのない存在、頼れる存在になることを期待しています(若目田)」。名実ともに、東北地区における最強のチームに育て上げる狙いが、若目田にはある。地域の紙流通網を維持し、紙のすばらしさを社会に提供できる組織を作り上げること――それが、若目田の究極の目標だ。

古くからの流れを絶やしてはならない。とは言え、未来に欠かせないものは新しいことへのチャレンジである。これまでのビジネスモデルだけでは生き残れないことは、より一層浮き彫りとなっている。「変わる」ことへの抵抗感や反発が存在することは否めない事実だが、プラスアルファの工夫や諦めない粘り強さ、そして相手もうなずく提案力が現状打破への突破口となるだろう。東北地区に限らず国内全体が厳しい状況にあるが、卸商・エンドユーザー・コンバーターに寄り添い、東北営業部はワンチームとなって、これからもしなやかに挑み続ける。

OVOL Insightの情報は、掲載日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますのであらかじめご了承ください。

[掲載日] 2022年5月25日

日本紙パルプ商事は2つのECサイトを運営している。

そのひとつ「Paper & Goods(https://www.paperandgoods.com/ 以下P&Goods)」では、店舗、工場、事務所などを主なターゲットに、オンデマンド・デジタル印刷用のメディアを扱っている。現在の取扱アイテム数は、8,000点以上。プリンタ用紙なら、一般的に使われるレーザープリンタ・コピー用紙からプロ向けの大判プリンタ用紙までが揃う。さらに、ラベルシール、フィルム、不織布、インクやトナーなどもラインナップ。その他にも、紙雑貨やパーテーション、抗菌製品など衛生グッズに至るまで、品揃えは実に豊富だ。

また、2019年には、環境配慮型製品の販売・紹介を通じて関連情報を集積・発信し、環境配慮型製品の使用促進に貢献する新たなECサイトとして、「Paper & Green(https://www.paperandgreen.com/ 以下P&Green)」を立ち上げた。紙、パルプ、木材を原材料にした製品に限らず、バイオプラスチックを活用した環境配慮型製品などを掲載しており、こちらも取扱アイテムは幅広い。

これらのサイトに関わってきた床嶋と山下に、立ち上げの経緯や特徴、紙の専門商社だからこそ提供できる価値や今後の展望などを聞いた。

P&Goodsの立ち上げは、2001年に遡る。会社として初めての取り組みであることに加え、当時、社内にECビジネスに長けた社員はおらず、手探りの状態でスタートを切った。2015年に床嶋が前任者よりEC事業を引き継いだが「SEO対策(※)やコンバージョン(購入)率の改善なども、最初は感覚的に行っていました(床嶋)」。トライ&エラーを繰り返す中で、徐々にサイトは成長していく。2016年にはECサイト「松本洋紙店」と資本業務を提携。2017年11月にはAmazon Businessへの出店を果たし、幅広い顧客層の取り込みも強化された。

※SEOとはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略。

検索エンジンによる検索結果で、サイトをより上位に表示し、サイトに訪れる人を増やすための取り組みを総称してSEO対策という。

一方、2017年当時、新規製品や用途開発を担当していた山下は、サステイナビリティの観点から、プラスチックを紙素材で代替する案件を多く手掛けるようになった。「高まる環境対応ニーズに応えることはもちろん必要ですが、そもそも日本紙パルプ商事は、自ら主体的に環境配慮型製品を広く伝えていく使命を持っています(山下)」。そんな日本紙パルプ商事だからこそ、環境配慮型製品をビジネスとして、さらに周知・販売するために、ECサイトのチャネルを増設することを決めた。

こうして、2018年末、サステイナブルソリューショングループが誕生する。そして、今までよりもダイレクトにニーズを掘り起こし、広く環境配慮型製品をアピールするために、2019年9月、P&Greenが立ち上がった。

2つのサイトが提供している価値とは何か。

P&Goodsを訪れたユーザーは、豊富なラインナップの中から、紙を始めとするメディアはもちろん、インク、トナー、家庭紙、オフィス用品までをP&Goodsから一括して発注できる。プリントメディアが多様化する昨今、複数の異なる業者に発注しなければならないケースも増えており、当サイトのユーザーの利便性は高い。

「紙専門商社のECサイトだけあって、寸法や厚み、色味、ロットと、多様化するビジネスニーズに対応できます(床嶋)」。サイトに寄せられる問い合わせにも、ときにはサンプルを送付するなどきめ細かく応じている。

また、製紙・素材メーカーと直接取引しているからこそ、メーカーから得たフレッシュな製品情報を、ユーザーに直接届けることもできる。「直接エンドユーザーに販売でき、反応もすぐにわかるので、既存得意先より自社開発製品のネット販売の申し出を受け、一緒に紹介ページの内容を考えて掲載するなど、協業することもあります(床嶋)」。

日本紙パルプ商事から見れば、さまざまなお客様に幅広くリーチできるというメリットがあり、購入回数の多いユーザーには直接コンタクトし、訪問することもある。

「専門商社の目で厳選した製品を、ユーザー主体で選択、判断、購入できるECサイトという場で提供していることは、P&Goodsと同じです」。P&Greenの提供価値について、山下はそう話す。日本紙パルプ商事として、さまざまなお客様にアプローチできることも同様だ。「従来の営業ルートでは届かなかった方も含めて、多くのユーザーに見ていただくことができます(山下)」。

環境配慮型製品を扱うサイトならではの価値もある。「環境配慮型製品は開発品的なものもあり、すぐに市場を獲得するのが難しい場合も多くあります。情報を広く周知していきたい製品について、『P&Greenで紹介したい』と仕入先からご依頼いただくケースも増えてきました(山下)」。

反面、環境配慮型製品を扱うからこその工夫も必要だと言う。「環境に配慮された素材や製法の製品は、単純に機能だけを比べた場合、既存製品に劣ってしまう場合もあります。だからこそ、それぞれの環境配慮型製品が埋もれないように、サイト上では、丁寧な説明を心掛けています(山下)」。

P&Goodsは、最近ではメルマガ配信やブログ更新などの発信にも力を入れている。また、世の中の変化に合わせ、インクジェット用紙、レーザープリンタ用紙(コピー用紙)などの主力アイテム以外に、「測量野帳」や「和紙ぞうり」といった一般的に注目されていない製品にも焦点を当てる。

進化を続けるP&Goods。床嶋はどんな未来像を描いているのだろう。「ひとつは、日本紙パルプ商事グループ全体のEC販売、マーケティングのプラットフォームになることですね(床嶋)」。オンライン上で直接ユーザーとつながることができる価値を活かし、日本紙パルプ商事グループ全体で連携していくことをP&Goodsは目指す。

さらに、グループの枠を超えた展開も見据える。「当社と取引のある全国の卸商さんなど得意先の取扱製品も掲載することで、得意先のビジネス多様化の一助になればと思っています。そして、近い将来、海外の需要をも取り込めるような、越境ECもやってみたいですね(床嶋)」。

一方のP&Green。環境配慮型製品を長く扱ってきた山下は、最近、ある変化を感じていると言う。「社会的に、『地球の生態系を守る』など大きなテーマだけではなく、より現実的なテーマが取り上げられることが多くなりました。多くの人が、自分自身で、できることから、環境活動に取り組むようになってきた印象を持ちます(山下)」。

そんな今だからこそ、循環可能な素材である紙は、改めて注目を集めるようになっていると、山下は言う。「もともと紙が使われていたもので、プラスチックなどに代替されてきたものはたくさんあります。それをもう一度紙に戻すことは、生産・製造のスキームを大きく変えず、コストもあまりかけずに実現可能です(山下)」。また、今まで使われなかった分野に、紙製品が使われていく機会は、今後も増えていくと予想される。「P&Greenも、新しい製品の紹介などを通じて、紙の新たな可能性を社会に示す、その一翼を担っていければと思います(山下)」。

OVOL Insightの情報は、掲載日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますのであらかじめご了承ください。

[掲載日] 2021年6月30日

紙流通のビジネスにあって、印刷会社、出版社、一般企業、官公庁など紙のユーザーへ、印刷用紙、板紙、情報用紙などを販売しているのが、「卸商」と呼ばれる二次卸である。

印刷会社や出版社などが扱う紙は用途や体裁がさまざまであり、日本紙パルプ商事などの代理店(一次卸)が製紙メーカーから大ロットで仕入れた荷姿のままでは、納入できないケースが多い。そこで、卸商が顧客の用途に合わせ、断裁加工、小ロットでの搬送などきめ細かいサービスを行うのだ。

都内、関東圏の卸商向けに、紙を提供しているのが卸商営業本部である。卸商部部長の古川に、紙卸売ビジネスの基本から、課題、その解決に向け日本紙パルプ商事が取り組んでいることなどを聞いた。

入社数年後に卸商部に異動し、営業担当から管理職までを経験。卸商部に14年間在籍した後、当時連結子会社であった卸商へ出向、再建に携わる。帰任後は経営企画部へ。経営企画在籍中の6年間、印刷・情報用紙需要の漸減傾向は続き、「今後一番苦しくなる部門は国内卸売部門」と、ずっと古巣を気にかけてきた。2018年、卸商部の部長として営業の現場に復帰。

紙の代理店の機能は、何より、製紙メーカーが製造した紙を確実に流通させることにあり、そのための流通体制を構築、維持するため、代理店は、顧客である卸商をさまざまな面からサポート、バックアップしている。

もちろん日本紙パルプ商事グループも例外ではない。システム子会社であるJP情報センターを通じ、卸商の経営をサポートする紙流通に特化した基幹システムを構築、提供しているのはその一例だ。

「こうした取り組みを実現できるのも、卸商と関係の深い当社ならではでしょう」と古川は言う。卸商との歴史ある取引は、今も日本紙パルプ商事の売上の多くを支えている。携わる社員は社内でも比較的多く、きめ細かな営業活動で信頼を積み重ねている。

代理店は、製紙メーカーと、卸商の顧客である印刷会社や出版社をつなぐ役割も担う。「卸商と代理店の相互関係により紙の安定供給が実現するといえます」。印刷会社や出版社に対しては、製紙メーカーの生産計画や業界トレンドなどを伝え、製紙メーカーには、印刷会社や出版社の紙の使用予定や在庫状況の情報を提供する。近年多発している自然災害や突発的な事故などで紙の供給不安が起こった際には、あらゆる手段を尽くして印刷物や出版物の発行が止まらないようにする。

「やっているビジネス自体は、昔も今も大きくは変わりません」と古川。ただ、近年の少子化や電子化などの要因に加え、昨今のコロナ禍で、他の産業と同様に紙業界も苦戦を強いられている。働き方の変化や新しい生活様式により、印刷物の使われ方が変わってきている。今後は、さらなる需要の縮小も予想され、製紙メーカーのマシン停機や銘柄の統廃合が進んでいる。そのような状況でも、代理店は安定的に紙を卸商に供給する責務を負い続ける。「それを果たし、販売先を確保しなければ、私たちは生き残っていけないと思います」。

紙の使われ方において多品種少ロットが主流となる中、断裁加工、配送など顧客に合わせてきめ細かい対応を行う卸商の機能は、今後も必要とされると古川は言う。

しかし、世の中全体のコストダウン要求が厳しくなる中で競争は激化し、卸商の経営環境は厳しい。また、紙流通に限った問題ではないが、日本の物流網を支えるドライバーの不足は年々深刻化する一方だ。

そこに、コロナ禍による需要の激減が重なった。「物流の課題を指摘する声は以前からありましたが、都内だけでも100社近くが競合する環境ということもあって、どの卸商も改善に向けて動き出せなかった。それが、このコロナ禍で一気に顕在化した感じです」。

また、物流の課題もさることながら、首都圏における卸商業界では、多くの会社で事業継承や事業としての収益性の低さに悩まされていた。後継者不足も加わって、事業の継承・継続を如何に進めていくか課題を抱えている。収益性の低さについては、マーケットに対してプレイヤーが多いことで競争が激化したことが原因であると考えられるが、得意先ごとの取引の採算性が把握しにくい仕組みにあったことも理由の一つだ。それは、卸商に出向し、その課題に真っ先に取り組んだ古川だからこそわかることである。

「需要構造が劇的に変化している今だからこそ、新たな価値の創出や、さらなる合理化に取り組む必要があります」。急激な需要減によって、残念ながら事業継続をあきらめる卸商も少なからずあるだろうと覚悟はしている。事業統合や大幅なリストラを検討する経営者も出てくるだろう。頑張っている人が損をするような業界にしたくない。そう話す古川を始め、日本紙パルプ商事は動き出した。

これまでに、日本紙パルプ商事は、卸商が個社で行っていた物流、保管、断裁加工などを共同で行う「JP共同物流」を立ち上げ、物流サービスを担うグループ会社のJPロジネットとともに、卸商の業務効率化をサポートしてきた。最近は、さらなる合理化を進める手段を、JP情報センターとともに情報技術の観点から模索している。また、卸商とは、紙の付加価値を向上させる方法をともに探ると同時に、卸商の持つ物流、保管、断裁加工機能の価値を、卸商自身が見直すことを話し合う。「卸商の経営者の皆さまには、『あらためて紙を丁寧に売っていきませんか』と声をかけています」。卸商の機能や内情を知る古川だからこそ、卸商各社の企業体質の強化を目指し発信するのは自分の使命だと強く感じている。

別の取り組みも加速させようとしている。卸商に、厳しいビジネス状況の突破口となる「Paper, and beyondとなる武器」、即ち紙以外の商品も提案するというものだ。

例えば、官庁の事務処理作業を自動化するパッケージソフト。あるいは、減プラ・脱プラに貢献する素材でつくられた食品・化粧品トレー。そして、印刷工場や倉庫の水銀灯に替わる無電極ランプなどなど。日本紙パルプ商事グループの総合力を活かし、国内外の商材やサービスを幅広く提供する。紙にこだわることなく、卸商のビジネスを拡大させる可能性のあるものなら何でもありだ。

「私たちは、以前から先輩に『紙じゃないことでも、困ったときに最初に声をかけてもらえる人になれ』と言われてきました。当社には、それにお応えするだけの事業の幅と奥深さがあります」。

厳しい状況は続く。「お取引先様に『大変ですね』と声をかけるより、何か新しい提案をし続けることが大事だと思っています」。古川が再び卸商部に戻ったのは2018年。その矢先のコロナ禍。未曽有の状況に、最初は頭を抱えたと言う。「けれど最近では、この局面、この立場で卸商部に戻ったのは運命だと思うようにしています」。だって、これを乗り切ったら、きっといい業界に変わっていますよと笑う古川。最近、少しずつだが、前向きな自分に気づき始めた。

OVOL Insightの情報は、掲載日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますのであらかじめご了承ください。

[掲載日] 2021年1月4日