「青森ねぶたをテレビで見て感動しました。何か一緒にできることはないですか」

鳴海紙店(青森県弘前市)の前田和彦さんがそのメールを受け取ったのは、2019年のこと。鳴海紙店は青森県一帯に販路をもつ紙卸・小売の老舗で、1913年の創業時からねぶた用の和紙の販売を行ってきた。前田さんは青森市内にある同社営業所の所長として、ねぶた用和紙の販売を担当している。

メールの差出人は富士共和製紙(静岡県富士市)。両社の間にそれまで取引はなかったが、前田さんは「ぜひ一緒にやりましょう」と、二つ返事で引き受けた。

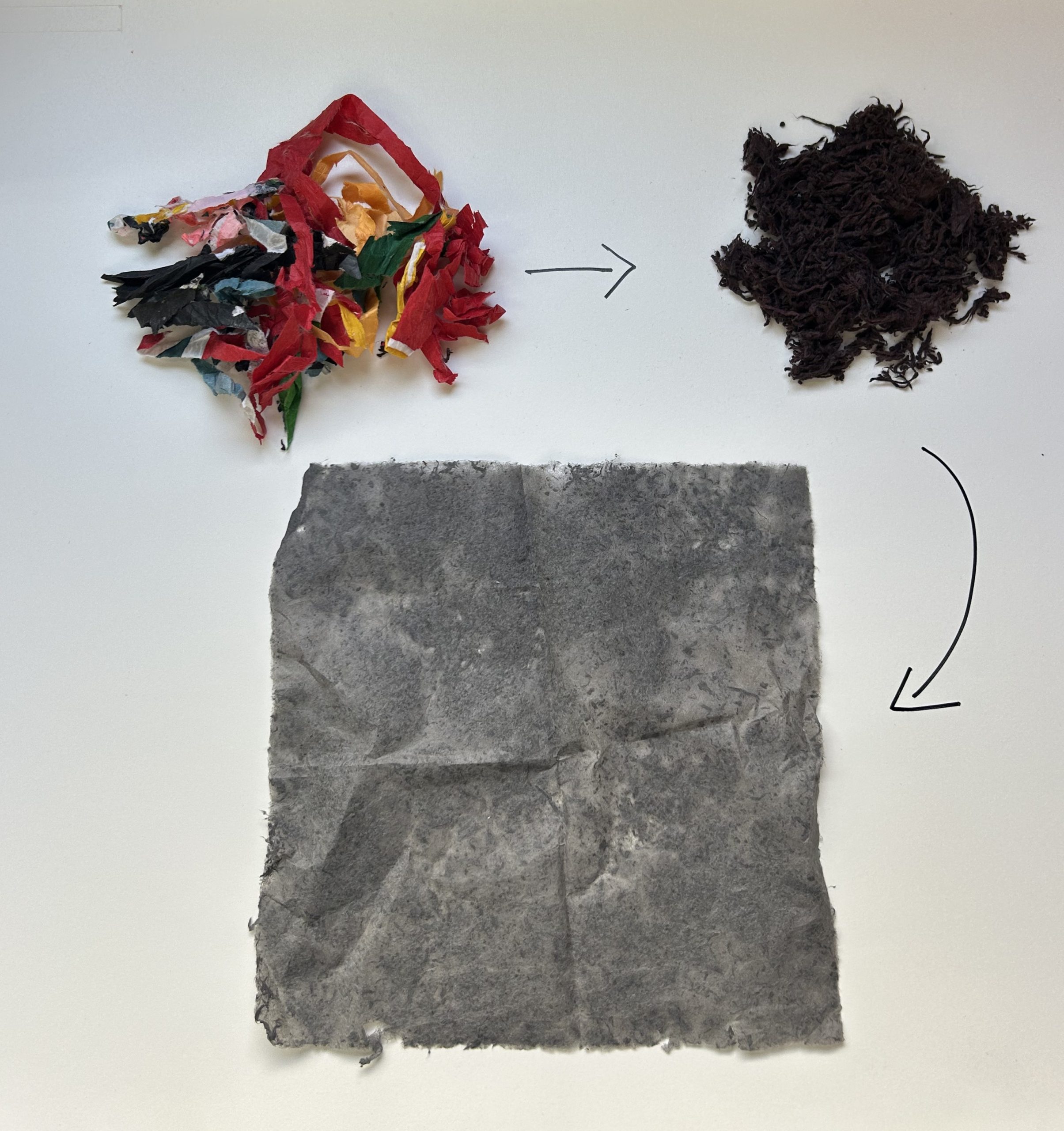

「社として地域文化への貢献を理念にしているうえ、私自身も祭り好きで、地元のねぶたに関わることで何かできないかと常々考えていました。そんな折りに富士共和製紙さんの嬉しい申し出を受け、ねぶたの紙を用いて再生紙をつくるプロジェクトを企画しました」と、前田さんは当時を述懐する。