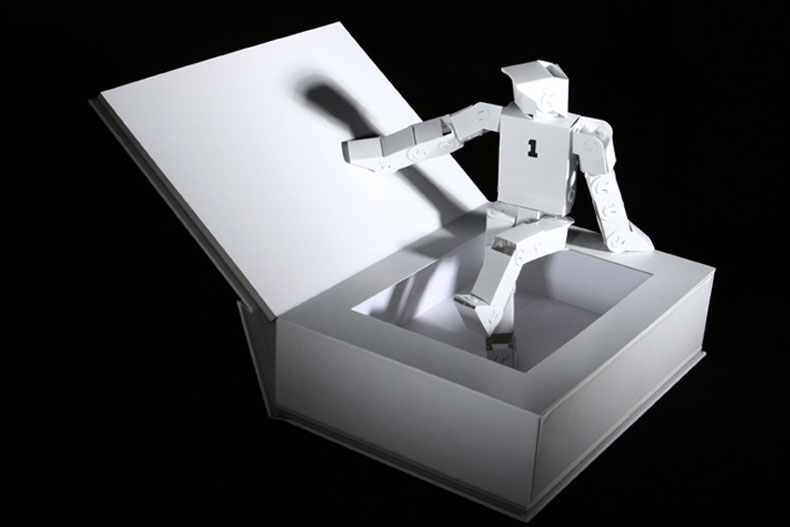

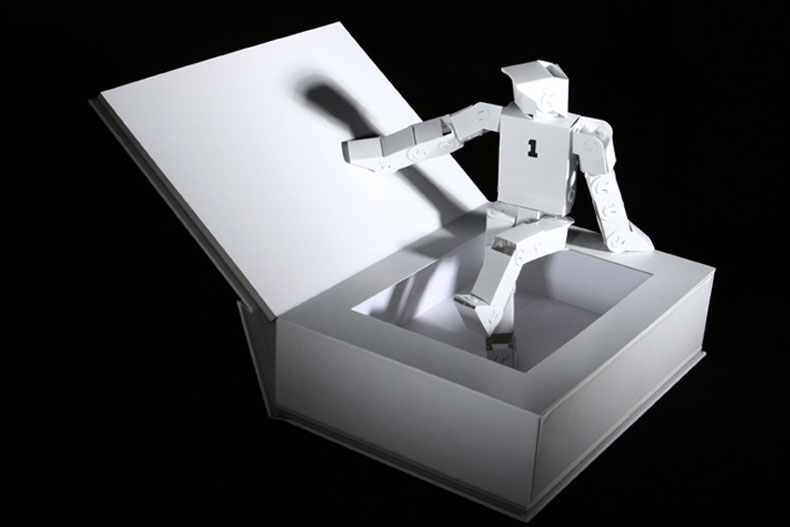

なめらかに動く紙製フィギュア

ロボットの形をした玩具といえば、かつては小さな子供の遊び道具というイメージであった。しかし最近では、フィギュアというカテゴリーによって、大人の趣味としても親しまれている。それをさらに手軽に誰もが親しめるものへと変える役割を果たしたのが、紙でできたフィギュアだ。紙をカットして折り曲げ、組み立てるという手作りのアナログ感は、懐かしさと新奇性が入り交じった、不思議な感覚を呼び覚ます。

人気を博す「カミロボ」ワールド

ロボットの形をした紙製のフィギュアは、愛好家に「カミロボ」の愛称で親しまれ、絶大な人気がある。空き箱や手近な紙を利用して手作りしたものをネットなどで発表するところから輪が広がり、近年ではペーパークラフト状のキット商品も出回っている。

2005年には都内の会場で「カミロボエキスポ」と銘打った展覧会が行われ、愛好家らが持ち寄った紙製ロボット200体あまりが出展された。

さて、そのカミロボエキスポにも技術提供し、「紙動(かみどう)」の名前で、動かせる紙製フィギュアを商品化しているのが、株式会社ネクサス(東京都新宿区)である。ネクサスの主要業務はCD・DVD用の紙製パッケージの企画製造であるが、新たな事業分野開拓のために紙製ロボットの製品化に取り組むようになったという。

実際に製品が出来上がってみると、紙ならではのメリットが思いのほか多いことがわかってきた。

まず、プラスチック製のフィギュアにはない、なめらかな動きが可能になること。ネクサス代表取締役の進藤洋一さんは「開発段階で関節が動くことを重視した」というが、その言葉通り、関節部分のジョイントに工夫が凝らされ、手足を持って動かすと複雑かつなめらかな動きが楽しめる。動きの面白さを言葉だけで伝えるのは難しいが、その構造が特許を取得していると聞けば、その新奇性が多少なりともおわかりいただけるだろう。

そして次のメリットが開発工期の短さである。プラスチックのフィギュアでは、モデルとなるキャラクターを決定してから試作品が出来上がるまで、数ヶ月を必要とする。原型作り、金型作り、型どり、彩色と、手間暇かかる工程を踏む必要があるからだ。しかし紙動の場合は、CADによる製図、サンプルカッターによる抜き加工、組み立て、という手順で、簡単なものであれば約3日間ほどで出来上がる。

さらに出来上がってからも、組み立てるまでは平らな形にしておけるので、雑誌の付録などに利用するのも簡単だ。

こうしたメリットが認められ、見本市などに出展すると、海外も含め、玩具メーカーや出版業界からのオファーが引きも切らないという。

「遊びも含め、世の中のものすべてバーチャル化が進んでいますが、このようなアナログの玩具は決してなくなることはないでしょう。実際に手でさわるというのは、体験として強いですからね」と進藤さん。

ちなみに同社で自らCADを操作し、紙動をはじめとする製品の複雑な設計を引き受けている林幹さんは、子供の頃に木材の切れ端を組み合わせて玩具を手作りしすることに熱中していたという。そうした体験が、今の仕事に役立っていることは想像に難くない。

手軽で楽しく、子供だけでなく大人をも魅了する紙製ロボットの奥深さは、遊びの世界をさらに広く深く変えていくに違いない。

ライター 石田 純子

このコラムに掲載されている文章、画像の転用・複製はお断りしています。

なお、当ウェブサイト全体のご利用については、こちら をご覧ください。

OVOL LOOP記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性もありますので、あらかじめご了承ください

お問い合わせ先

日本紙パルプ商事 広報課 TEL 03-5548-4026