ねぶたの紙を再生する取り組み

青森の短い夏を勇壮に彩るねぶた祭。全国的に有名なこのお祭りを象徴するのは、鮮やかな色彩をまとった大きな灯籠だ。その灯籠づくりの過程で発生する紙の切れ端が、しっかりとした厚手の紙に再生され、卒業証書となって青森を愛する子供たちを喜ばせている。

コロナ禍に打ち勝った再生紙プロジェクト

「青森ねぶたをテレビで見て感動しました。何か一緒にできることはないですか」

鳴海紙店(青森県弘前市)の前田和彦さんがそのメールを受け取ったのは、2019年のこと。鳴海紙店は青森県一帯に販路をもつ紙卸・小売の老舗で、1913年の創業時からねぶた用の和紙の販売を行ってきた。前田さんは青森市内にある同社営業所の所長として、ねぶた用和紙の販売を担当している。

メールの差出人は富士共和製紙(静岡県富士市)。両社の間にそれまで取引はなかったが、前田さんは「ぜひ一緒にやりましょう」と、二つ返事で引き受けた。

「社として地域文化への貢献を理念にしているうえ、私自身も祭り好きで、地元のねぶたに関わることで何かできないかと常々考えていました。そんな折りに富士共和製紙さんの嬉しい申し出を受け、ねぶたの紙を用いて再生紙をつくるプロジェクトを企画しました」と、前田さんは当時を述懐する。

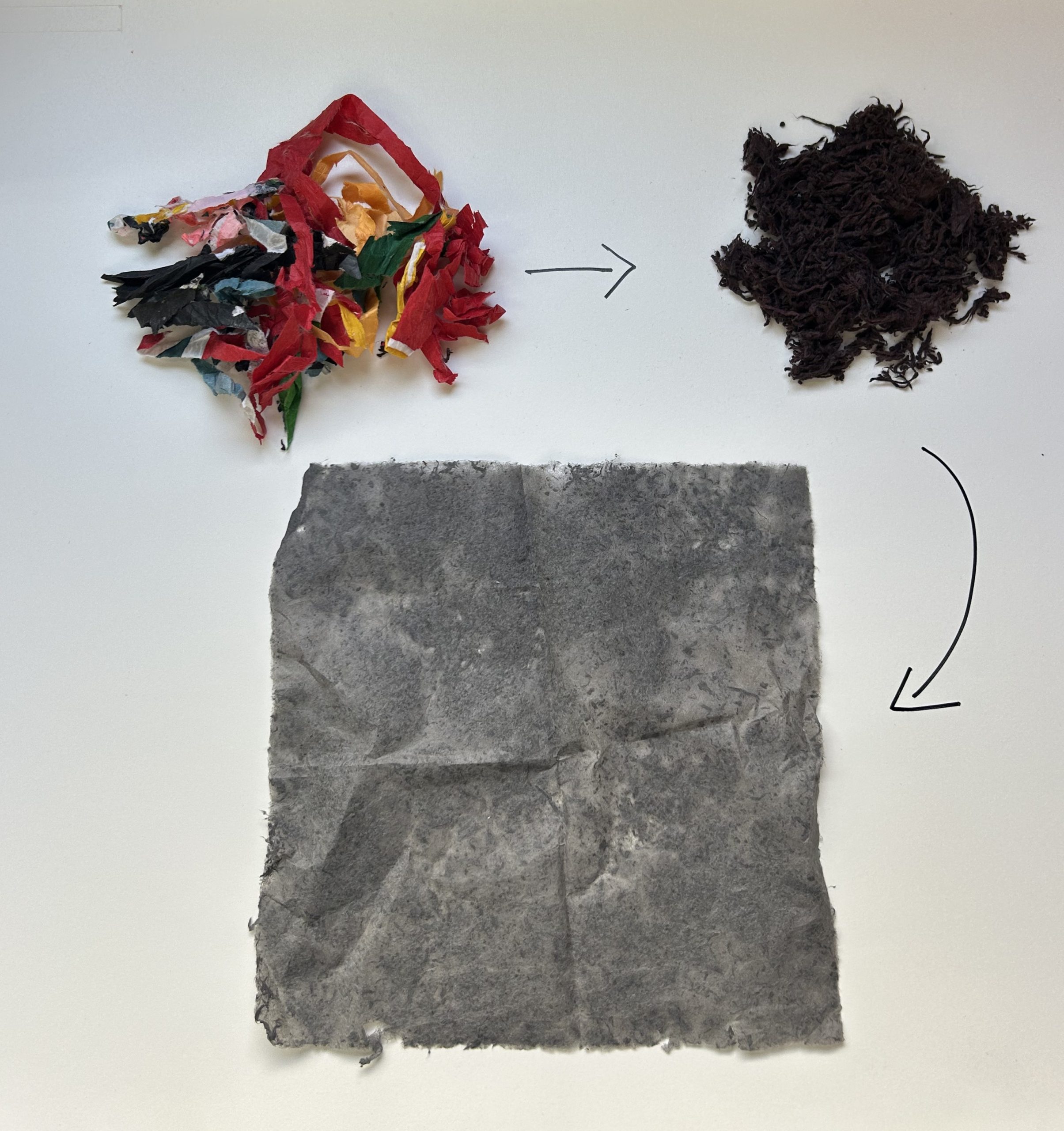

しかし試作に入ったとたん、壁に突き当たった。色付けを行った後のねぶたの和紙は、色鮮やかな染料や墨のほかロウも使う描法が災いし、脱墨を行っても、そこから再生される紙は暗い灰色に仕上げるのが精一杯。印刷や筆記に適した白い再生紙を目指すプロジェクトで、この結果は想定外だった。

前田さんたちの落胆は大きかったが、そこで新たに発案されたのが、ねぶたに使用した後の和紙ではなく、灯籠をつくる過程で骨組みに合わせて切り落とす、色付け前の和紙の切れ端を原料にすることだった。それならば白い再生紙をつくることができ、従来は処分されていた和紙の切れ端の有効活用にもなる。

新しいアイデアによる再スタートを切った矢先、前田さんたちは思いがけず足踏みを余儀なくされる。コロナ禍によるねぶた祭の中止であった。2020年・2021年の2回にわたる中止は、このプロジェクトに暗い影を落としたが、前田さんは希望を捨てることなく、中止期間中も富士共和製紙や懇意にしているねぶた絵師たちと連絡を取り続けたという。

コロナ禍が収束に向かい、再開された再生紙プロジェクトでは、製造機械のロットに合わせて和紙の切れ端を400kg以上集めることが課題となった。当初、切れ端回収の許可を得ていたねぶたの団体は1団体のみで、集めた切れ端は30kg程度だったが、それを鳴海紙店の顧客である22団体すべてに拡大して声かけを行ったところ、全団体が賛同し、目標を上回る500kgの切れ端が集まった。

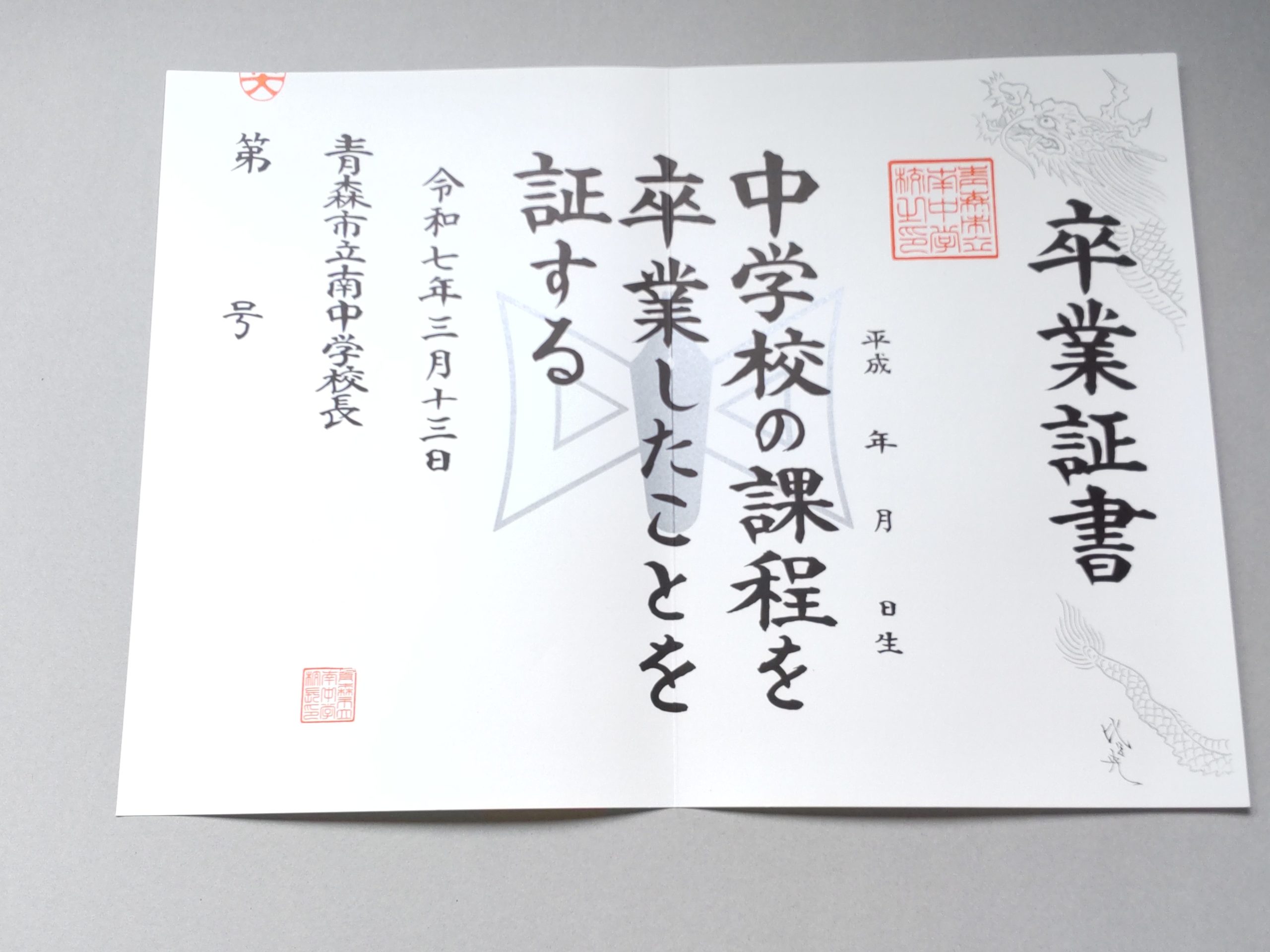

ねぶた団体の人々の心をとらえたのは、前田さんたちが考えた「ねぶたの再生紙で卒業証書をつくり、子供たちに地域の一員として巣立ってほしい」というビジョンだった。「未来ある子供たちに何かを託せるなら」と、次々と賛同者が現れ、前田さんたちにエールを送ったのである。

その後再生紙は筆記や印刷に適した品質になるよう試作を繰り返し、卒業証書として通用する、風格のある紙が出来上がったのが2024年10月。コロナ禍をはさみ6年がかりで完成させたねぶたの再生紙は、翌年3月に青森市内の小中学校4校において卒業証書として採用された。

採用校から卒業式に招待された前田さんは、ねぶたの再生紙でできた卒業証書を受け取り喜びの笑顔を浮かべる子供たちを見て、それまでの苦難と苦労が報われる思いがしたという。

「ねぶたからつくられた卒業証書を手にして感動した、最高の卒業式になったという声を多数いただきました。私も紙の販売に携わるようになって長いのですが、紙に人の心を豊かにする力があるのを改めて実感した出来事でした。紙がデジタルに押されているという現実はありますが、これからも『紙だからこそ伝えられるもの』を大切にしながら、変化を恐れずにやっていきたいと思います」(前田さん)

再生紙プロジェクトの進行中にあたる2021年に日本紙パルプ商事グループに加わった鳴海紙店。ねぶたの再生紙は卒業証書のほか、サステナビリティに関心の高い企業や自治体を対象とした筆記用紙やパッケージ資材としての販売を見込んでいる。「ねぶた」という地域文化を紙に託し、環境保全の意識とともに未来へと受け継ぐこの取り組みは今後も発展が期待できそうだ。

このコラムに掲載されている文章、画像の転用・複製はお断りしています。

なお、当ウェブサイト全体のご利用については、こちら をご覧ください。

OVOL LOOP記載の情報は、発表日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますので、あらかじめご了承ください