【手書き価値研究会】読み書きはどう変わった?デジタル世代の学生調査結果

日本紙パルプ商事株式会社は、一般社団法人応用脳科学コンソーシアムが運営する「手書き価値研究会」に参画しています。「手書き価値研究会」は、「紙に手で書く価値」を脳科学の観点から探究し、手書きの良さを科学的に検証することを活動の目的としています。

このたび、同団体より、全国の18~29歳の学生1,062名を対象に、2025年の3月から8月にかけて実施した「筆記と読書の関係性を科学的に検証する調査」の結果が発表されました。

パソコンやタブレットなどの電子機器が普及するデジタル時代において、「書くこと」「読むこと」の習慣の変化や、その影響に関する調査結果をお伝えします。

大学等の講義内容の記録に関して、講義内容を記録することがないと回答した人は全体の10% (107名)に上った。

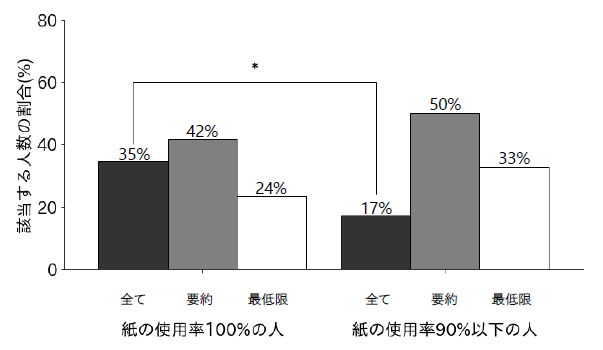

講義内容を記録すると答えた人(955名)に関して、その記録スタイル(内容を可能な限り全て記録しようと努める/内容を要約して記録する/特に印象に残った部分のみ記録する)をさらに調べた結果(図1)、講義内容を記録する学生でも3割超が必要最低限の記録スタイルであることがわかった。

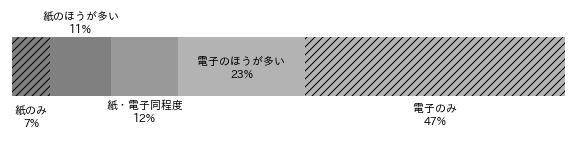

講義の記録に際する紙(大学ノートやレポート用紙)・電子機器(パソコンやタブレット)の使用率は図2のようになり、全体の約半数が講義の記録において紙を多く使用していることがわかった。これは、高校までの紙を主体とする授業の記録スタイルが、大学でもある程度習慣づいているためと考えられる。

図1. 講義内容を記録するスタイル。

図2. 講義記録をとる際の紙・電子機器の使用割合。

紙100%「紙のみ」、紙90~60%「紙のほうが多い」、紙50%「紙・電子同程度」、紙40~10%「電子の方が多い」、紙0%「電子のみ」とした。

また、紙の各使用率ごとに講義の記録スタイルの違いを調べたところ、紙の使用率が90%以下の人に比べ、100%の人の方がより内容を可能な限り全て記録しようと努める傾向にあることがわかった。

図3. 紙の使用率100%の人と90%以下の人における、以下の記録スタイルに該当する人数の割合。

「全て」:内容を可能な限り全て記録しようと努める

「要約」:内容を要約して記録する

「最低限」:特に印象に残った部分のみ記録する。

いずれも「要約」の割合が一番多いが、紙の使用率100%の人では「全て」の割合が「最低限」より高く、使用率90%以下の人では逆に「全て」の方が低い(図3)。「全て」と「最低限」の人数比は両者で差があり、電子機器を使う人は、最低限の記録にとどめる傾向が強いことがわかった。

日常的な予定の管理に関して、紙または電子機器に記入して管理をすることがないと回答した人は全体の24% (255名)に上った。

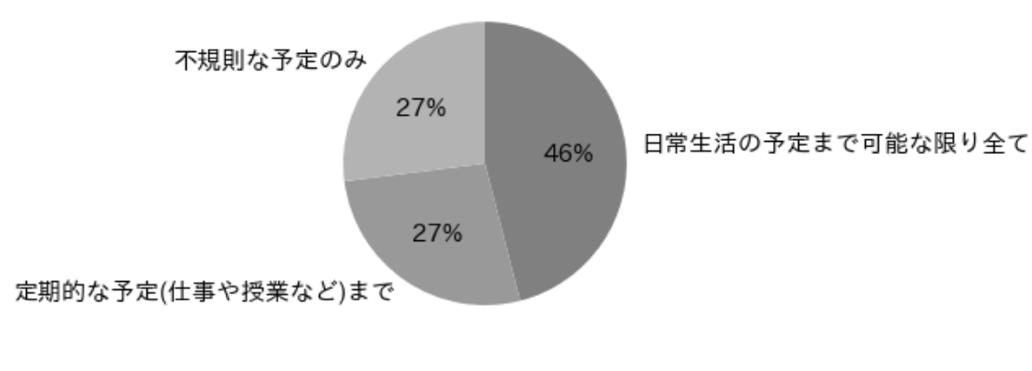

さらに、記入して管理すると答えた人(807名)に関して、その記録スタイル(日常生活の予定まで可能な限り全て記録する/定期的な予定[仕事や授業など]を記録する/不規則な予定のみ記録する)は図4のようになり、予定を記入して管理する人の約3割が必要最低限の記録スタイルであることがわかった。

図4. 予定を記入して管理するスタイル。

予定の管理における紙・電子機器の使用率は図5のようになった。半数近くが電子機器のみを用いており、紙の方をよく使うという人は2割未満にとどまっていることがわかった。

図5. 予定の管理における紙および電子機器の使用割合。

紙100%「紙のみ」、紙90~60%「紙のほうが多い」、紙50%「紙・電子同程度」、紙40~10%「電子の方が多い」、紙0%「電子のみ」とした。

また、電子機器による予定管理において最も使われていたのは [指のみによる直接入力]、つまりスマートフォンもしくはタブレットであった。普段持ち歩いている端末を用いて、予定の管理を行っている人が多いと考えられる。 加えて、予定を記入して管理を行う人の割合は女性の方が高かった(男性66%、女性80%)。紙の使用割合については、男女で差がなかった。

日常で本や新聞・雑誌を読む時間に関して、本や新聞・雑誌いずれも普段読まないと回答した人は全体の20% (221名)に上った。

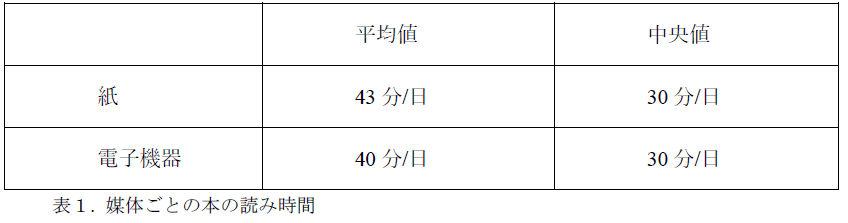

全回答者のうち紙で本を読むことがある人の割合は74%、電子機器で本を読むことがある人の割合は59%だった。本を読むことがあると答えた人の読み時間は表1の通り。

本として多様な項目を含めたにもかかわらず、紙の本を読む時間が1日あたり40分程度にとどまっていた。

※本に関して、以下の項目を設けた(複数回答可)。文学作品(小説、エッセイ、詩歌など)/専門書・教科書/実用書(ビジネス書、料理本など)/マンガ/パンフレット・カタログ/その他[自由記述]。

読んでいる項目の内訳は、紙では文学作品、マンガ、専門書・教科書の順に多く、電子機器ではマンガ、文学作品、専門書・教科書の順に多かった。また、マンガしか読まないと回答した人は紙で本を読む人の15%、電子機器で本を読む人の37%を占めた。

さらに、読んでいる本の項目数について、項目の該当数の平均値を紙・電子機器それぞれで調べたところ、紙では2.1項目で電子の1.6項目より多く、電子機器は読む対象がより限定される傾向が強い。

なお、紙か電子かを問わず専門書・教科書を普段読むと回答した人の割合は、38%と限定的であり、その人たちに限って紙と電子で合算した場合でも、読書時間は83分だった。

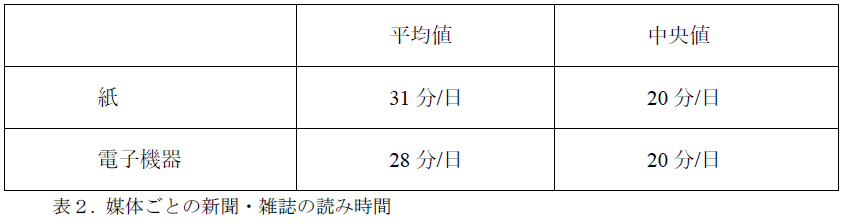

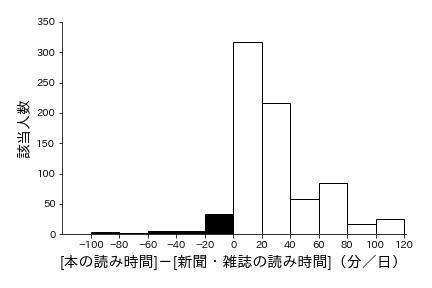

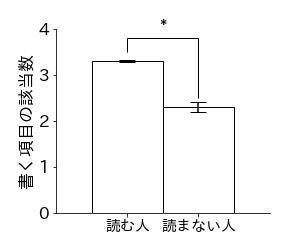

全回答者のうち紙で新聞・雑誌を読むことがある人の割合は30%、電子機器で新聞・雑誌を読む人の割合は38%であった。新聞・雑誌を読むことがあると答えた人の読み時間は表2の通り。

※新聞・雑誌に関して、本アンケートでは新聞・雑誌に関して以下の項目を設けた。

紙:新聞/雑誌/論文誌(プリントアウトしたものを含む)/その他

電子:新聞(電子版)/ニュースサイト/ウェブ雑誌/論文(電子版)/その他

次に、本と新聞・雑誌の少なくとも一方を読んでいる人について、本と新聞・雑誌の読み時間の差を調べた。

図6. 紙における、1日あたりの本の読み時間と新聞・雑誌の読み時間の差

図7. 電子機器における、1日あたりの本の読み時間と新聞・雑誌の読み時間の差

紙(図6)と電子機器(図7)で分布が異なっており、特に新聞・雑誌をより長く読んでいる人(黒色を付した負の部分)の割合が、電子機器で多くなっていた。また男女差について、本と新聞・雑誌の読み時間の合計は男性の方が長かった(男性91分、女性69分)。

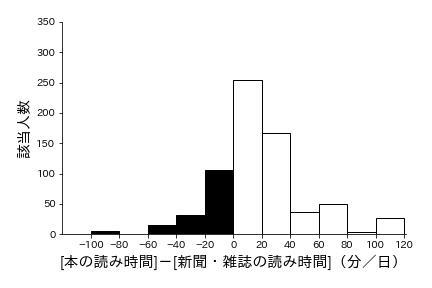

本や新聞・雑誌を読む人の方が多様な場面で書く傾向にあり、多様な場面で書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向にあった。

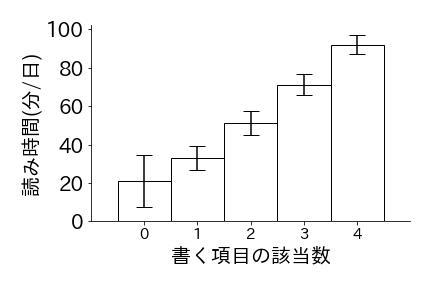

日常的に書く習慣の指標として、大学等の講義内容の記録/予定の管理/日常的なメモ(講義や会議を除く)/ブログ・SNS・日記やライフログ・手紙等の執筆の4つの項目について、行うことがあると答えた項目数を評価した。

日常で本や新聞・雑誌を読む人といずれも全く読まない人で、書く項目の該当数の平均値を比較したところ(図8)、読む人の方が多かった。日頃から本や新聞・雑誌を読む人の方が、より多様な場面で書いているということが示された。

また、書く項目の該当数別に、日常における本や新聞・雑誌を読む時間を比較したところ、書く項目の該当数が多いほど読み時間が長くなった(図9)。日頃より多様な場面で書いている人ほど、本や新聞・雑誌を長時間読んでいるということが示された。

図8. 本や新聞・雑誌を読む人と、いずれも読まない人における、書く項目の該当数。*は統計的な有意性p < 0.05を表す。誤差の範囲を示すエラーバーは、標準誤差で示した(以下同じ)。

図9. 書く項目の該当数別の、本や新聞・雑誌を読む時間

国語の成績は、大学等の講義内容を記録する人が高いことがわかった。また、本や新聞を読む人は、全く読まない人より成績が高いことがわかった。

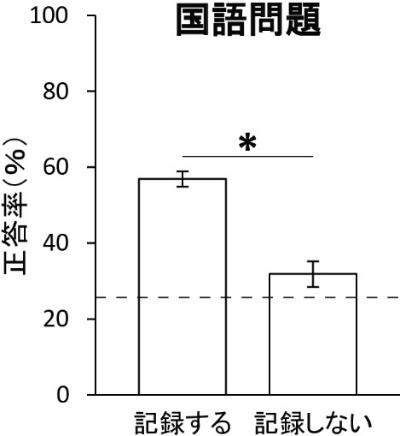

アンケートの解析結果に関連して、大学等の講義内容を記録する習慣の有無は、学力や理解力を左右する可能性がある。そこで追加調査としてアンケート回答者の一部に、読解力を評価する国語問題を解いてもらい、記録する人としない人の成績を比較した。

【参加者】

上記の解析結果で講義内容を記録すると答えた人(955名)のうち、性別と年代で偏りが出ないよう割付をした無作為の対象者、および記録することがないと回答した人(107名)に対して配信を行い、一定期間内に前者は140名、後者は40名より回答があった。両者で性別および年齢に有意差はなかった。

【題材】

国語問題として、「文章読解・作成能力検定」(以下「文章検」、©公益財団法人 日本漢字能力検定協会)より準2級の問題を使用した。

文章検の2級の程度(レベル)は「高等教育で高度な教養を主体的に身につけるために、〔中略〕必要な総合的な文章読解力」であり、3級では「高校での積極的な理解・表現活動、知的言語活動のために、〔中略〕必要な文章読解力」であり、準2級は両者の中間に位置づけられるため、今回の調査に最適であると判断した。

2017年度第2回および2018年度第1回実施分について、3択ないし4択問題のみで構成される「図表の読み取り」と「文章の読み取り」を用いた。

【結果】

図10に示すように、国語問題の正答率は、講義内容を記録する人の方が、記録しない人より顕著に高かった(記録する:57 ± 2 %、記録しない:32 ± 3 %)。また、記録しない人の正答率は、解答をランダムに選んだ場合に生じる偶然の水準(チャンスレベル)と変わらず、図や文章の内容がほとんど理解できていなかったことが明らかとなった。

図 10. 大学等の講義内容を記録する人と記録しない人における、国語問題の正答率。破線は偶然の水準(チャンスレベル)を示す。

ただし、記録しない人(40人)のうち15%にあたる6名は、主たる分布から離れて60%以上の正答率を示した。ノートを一切取らない人の中には、まれに記憶力や理解力に秀でた人がいる可能性がある。

記録する習慣がないことと読解力が極めて低いこととの間に相関関係が認められたが、両者の因果関係は明らかでない。つまり、講義内容を記録しながら理解しようという姿勢の欠如が読解力の低下を招いたのか、逆に読解力が低いために講義内容を記録することが困難だったのか、という点についてはより詳細な検討を必要とする。

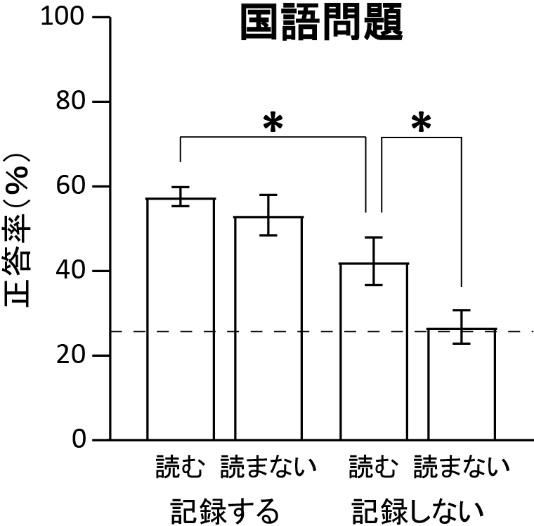

同じ参加者について、本や新聞・雑誌を普段読む人(130名)といずれも全く読まない人(50名)に分けて国語問題の正答率を比較したところ(図11)、前者のほうが顕著に高かった(読む:56 ± 2 %、読まない:39 ± 4 %)。この結果から、日常的な読書習慣と読解力の相関関係も確かめられた。

図 11. 本や新聞・雑誌を普段読む人といずれも全く読まない人における、国語問題の正答率。

最後に、講義内容を記録するかどうかと、本や新聞・雑誌を読むかどうかという二つの要因について、組み合わせの効果を検討した(図12)。二元の分散分析で国語問題の正答率を比較したところ、前者の主効果が顕著であり、後者の主効果も有意だった。さらに二つの要因がどちらもある場合は、どちらもない場合と比較して段階的に正答率が向上し、「書く」ことと「読む」ことの累積効果が明らかとなった。

図 12. 二つの要因に対する国語問題の正答率。

結論 ~「書く」「読む」ことが養う力~

本や新聞・雑誌を読む人がより多様な場面で日常的に書く傾向にあり、また、多様な場面で日常的に書く人は、本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向があることから、「読むこと」と「書くこと」には高い関連性があることがうかがえます。さらに、大学などで講義内容を記録する人や、日頃から本や新聞・雑誌を読む習慣のある人は、国語の問題において高い成績を示しており、日常的なメモの取り方や読書習慣が、文章の読解力や論理的な思考力に深く関係していることが明らかになりました。

当社は「手書き価値研究会」に参加するにあたり、紙業界で唯一の参加企業として、紙に関する知識や知見を提供するとともに、研究から得られる“手書きの媒体としての紙の価値”や“手書きの効果”に関する科学的な知見を社会に広めることに取り組み、さらなる紙の価値向上を目指してまいります。

このコラムに掲載されている文章、画像の転用・複製はお断りしています。

なお、当ウェブサイト全体のご利用については、こちら をご覧ください。

OVOL LOOP記載の情報は、発表日現在の情報です。

予告なしに変更される可能性もありますので、あらかじめご了承ください